セカンドライフの趣味として、ウクレレを始めてみたいな、と思っていらっしゃるんですね。あのポロンと鳴る音色、本当に心が和みますよね。私もその魅力に惹かれた一人です。でも、いざ「ウクレレ 初心者」としての一歩を踏み出そうとすると、何から手をつけていいか迷ってしまうかもしれません。

ウクレレ初心者の始め方として、まず何が必要なのか、楽器の選び方で失敗したくない。独学でも本当に弾けるようになるのか、持ち方や構え方、チューニングの方法、覚えるべきコードなど、具体的な練習方法に関する疑問や不安がたくさんあるかなと思います。そして、最終的に簡単な曲が弾けるようになるのか、ちょっと心配にもなりますよね。

この記事は、そんなウクレレ初心者の「わからない」を解決するための、網羅的なガイドです。ゼロからスタートしても、一つずつステップを踏んでいけば、必ず弾けるようになりますよ。一緒に楽しみながら、その第一歩を踏み出してみましょう。

- ウクレレを始めるために本当に必要なもの

- 初心者が失敗しないウクレレ本体の選び方

- 独学で進めるための具体的な練習ステップ

- ウクレレ演奏を無理なく長く楽しむためのコツ

決定版ウクレレ初心者ガイド:始め方

何事を始めるにも、まずは「カタチから」入る準備段階が大切ですよね。といっても、高価なものを最初からすべて揃える必要はまったくありません。ここでは、ウクレレを始めるために「これだけは押さえておきたい」という、楽器の準備や知識のガイドをお届けします。ここをしっかり押さえておけば、スタートがとてもスムーズになりますよ。

ウクレレ初心者に必要なものリスト

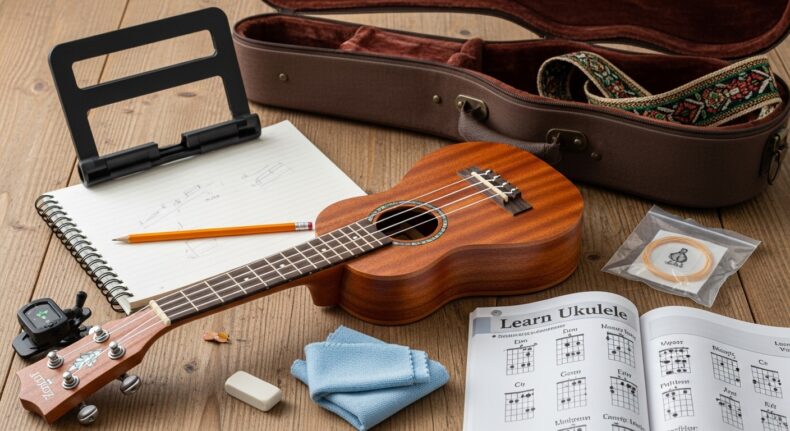

ウクレレを始めるぞ!と決めたら、まずは道具を揃えましょう。楽器屋さんのウクレレコーナーに行くと、いろいろなグッズがあって目移りしてしまうかもしれませんが、最初から完璧を目指す必要はありません。まずは「これがないと始まらない」という必須のものだけあれば大丈夫です。

【必須の3点セット】

- 1. ウクレレ本体

当然ですが、これがないと始まりません。選び方については、次の項目でじっくり詳しく解説しますね。 - 2. チューナー

ウクレレは弦楽器なので、弾く前に必ず「音合わせ(チューニング)」が必要です。音がズレていると、正しく押さえてもキレイに響きませんからね。最初は、ウクレレのヘッド(先端)に挟む「クリップチューナー」が一番簡単でおすすめです。弦の振動を直接拾ってくれるので、周りが少し騒がしくても正確に音を合わせやすいんですよ。最近はスマホの無料アプリも精度が高いですが、スマホのマイクで音を拾うため、静かな場所でないと使いにくい場合もあります。まずはクリップ式が一つあると安心ですね。 - 3. 教則本(または教材)

独学で進めるなら、練習の指針になるものが欲しいところ。コードの押さえ方や練習曲が載っている本が1冊あると安心かなと思います。特に、DVD付きのものや、YouTube動画と連動しているものだと、音や手の動きが映像で確認できるので、上達が早いですよ。楽譜が読めなくても、「タブ譜(TAB譜)」という弦を押さえる場所を示した簡単な譜面の見方から解説している本なら、すぐに始められます。

【あると便利なもの(後からでOK)】

必須ではないですが、これらもあると練習が格段に快適になります。必要性を感じてから買い足していく形でまったく問題ありません。

- ウクレレケース: 楽器の保管や持ち運びに使います。ホコリ除けにもなりますね。最初は楽器購入時に付属しているペラペラのソフトケース(ビニール製のものなど)でも十分です。持ち運ぶ機会が増えたら、クッション性のあるギグバッグや、より頑丈なハードケースを検討すると良いでしょう。

- ストラップ: 立って弾く場合や、座っていてもどうも構えが安定しない…という場合に便利です。ウクレレ本体にストラップピンという金具がついていない場合は、サウンドホールに引っ掛けるタイプのストラップもあります。

- 譜面台: 教則本や楽譜を開いたまま見やすい高さに固定できます。床に置くと猫背になって姿勢が悪くなりがちなので、あると重宝します。折りたたみ式のコンパクトなものもありますよ。

- クロス: 練習後に本体を拭くための柔らかい布です。メガネ拭きのような素材ですね。指紋や手の皮脂を拭き取っておくと、楽器が長持ちします。

- 交換用の弦: 弦は消耗品です。たくさん弾けば切れることもありますし、切れないまでも音のハリ(輝き)がなくなってきます。半年に1回くらいが交換の目安と言われることが多いですね。ナイロン弦やフロロカーボン弦など種類がありますが、最初は楽器に張られているものと同じタイプを選ぶのが無難かなと思います。

最初は不要なもの

ピック(ウクレレは基本的に指の腹や爪で弾きます)や、カポ(カポタスト=曲のキーを変える道具)は、初心者のうちはまず使いません。必要になったら検討する、くらいで大丈夫ですよ。

初心者のウクレレ、その選び方

さて、一番悩むのがウクレレ本体の選び方かもしれません。楽器屋さんに行くと、値段も形も色も様々で、どれが自分に合っているのか迷ってしまいますよね。初心者が最初に選ぶときに失敗しないための、大事なポイントを4つに絞って解説します。

1. サイズは「ソプラノ」を選ぶ

ウクレレにはいくつかサイズがありますが、最初は「ソプラノ」サイズを選んでおけば間違いありません。一番小さくて軽く、抱えやすく、そして何よりウクレレらしい「ポロンポロン」という可愛い音色が特徴です。

もし体が大きい方や、ギター経験者の方で「ソプラノは小さすぎて指が窮屈かも」と感じる場合は、一回り大きい「コンサート」サイズも選択肢に入ります。コンサートはソプラノより少しだけネックが長く、弦を押さえるフレットの間隔も広くなるので、指が動かしやすいと感じるかもしれません。音量もソプラノより豊かになりますね。

| サイズ名 | 全長 | 特徴 | おすすめな人 |

|---|---|---|---|

| ソプラノ | 約53cm | 最も小さくポピュラー。ウクレレらしい音色。 | 初心者、手が小さい人、手軽さを求める人 |

| コンサート | 約58cm | ソプラノより一回り大きい。音量豊かで音程も安定。 | 手が大きい人、ギター経験者、メロディ弾きもしたい人 |

| テナー | 約66cm | さらに大きい。ソロ演奏(メロディ弾き)向き。 | 中級者以上、ソロウクレレを弾きたい人 |

とはいえ、まずはスタンダードなソプラノで始めてみて、物足りなくなったり、違う音色が欲しくなったりしたらコンサート以上にステップアップする、というのが王道かなと思います。

2. 価格帯は5,000円~15,000円くらいが目安

価格は本当にピンキリです。3,000円くらいのものから、何十万円もするものまであります。ただ、あまりに安すぎるものには注意が必要かもしれません。

【注意】3,000円以下の安価すぎるウクレレ

おもちゃに近い作りのものも多く、音が正確に合わない(チューニングがすぐ狂う・そもそも音程が合っていない)ことがあります。弦を押さえる位置(フレット)が正確でないと、いくらチューニングを合わせても、コードを押さえると音が濁ってしまうんです。これだと弾いていても気持ちよくなく、練習しているのになぜか変な音…となり、挫折の原因にもなりかねません。

できれば、最低でも5,000円以上の「楽器」としてちゃんと作られたものを選ぶのがおすすめです。1万円~1万5千円くらいの価格帯なら、作りもしっかりしていて、音色も良く、初心者には十分すぎるクオリティのものが手に入りますよ。この価格帯のものは、木材が合板(ラミネート)であることが多いですが、最近の合板は技術も進んでいて、鳴りも良く、むしろ湿度や温度の変化に強くて扱いやすいというメリットもあります。

※この価格はあくまで一般的な目安です。楽器店やオンラインストア、セールの時期によっても変動しますので、参考程度に考えてくださいね。

3. ペグ(糸巻き)は「ギアペグ」がおすすめ

ペグというのは、ヘッド(先端)についている弦を巻くパーツのことです。ここで弦を巻いたり緩めたりしてチューニングします。これには大きく2種類あります。

【ペグの種類】

- ギアペグ: ヘッドの横にツマミが飛び出ているタイプ。内部に歯車(ギア)が入っていて、ギターと同じ仕組みです。少し回すだけで微調整ができ、チューニングが狂いにくいので初心者には断然こちらがおすすめです。

- ストレートペグ(フリクションペグ): 見た目がスッキリしていて伝統的なタイプ。ツマミがヘッドの後ろ側についています。摩擦(フリクション)で止まっているので、構造上、調整が少しシビアで、ギアペグに比べると狂いやすい傾向があります。

見た目の好みもありますが、最初のうちはチューニングのしやすさを優先して「ギアペグ」を選んでおくとストレスが少ないかなと思います。

4. 材質とメーカー

ウクレレに使われる木材には、ハワイアン・コア、マホガニー、スプルースなど色々あり、音色に特徴があります。例えば、コア材はカラッとした明るい音、マホガニー材は柔らかく甘い音、といった具合です。

…と言われても、最初はよくわからないですよね(笑)。大丈夫です、最初は材質による音色の違いはそこまで気にしすぎなくてOKです。高価な「単板(一枚板)」でなくても、先に述べた「合板(ラミネート)」で十分良い音がします。迷ったら、暖かみのある音色で価格も手頃な「マホガニー材」のモデルを選んでおけば無難かなと思います。

それよりも、店頭で選べるなら、実際に持ってみて「この色が好き」「この木目がキレイ」といった、見た目の好みで選ぶのも大事なポイントですよ。気に入った楽器だと練習のモチベーションも上がりますからね。

メーカーも色々ありますが、日本の老舗メーカーであるFamous(フェイマス)/KIWAYAや、Aria、ALA MOANAなどは入門用モデルも多く手頃です。最近は、aNueNue(アヌエヌエ)ウクレレの評判のように、デザイン性が高く品質の良い海外メーカーも人気がありますね。価格帯と上記のポイントを押さえつつ、ご自身の「好き」を大切に選んでみてください。

ウクレレ初心者の持ち方と構え方

さあ、楽器を手に入れたら、まずは構えてみましょう。正しい持ち方(構え方)は、キレイな音を出すための第一歩であり、コードチェンジをスムーズにするためにも非常に重要です。

最初は椅子に座って弾くのが基本になります。

- 椅子に浅すぎず深すぎず、リラックスして座ります。足は肩幅くらいに開いて、床にしっかりつけましょう。背筋も軽く伸ばします。

- ウクレレのボディのくびれている部分を、右の太ももの上に乗せます。

- 右腕(ひじの内側あたり)でボディのお尻側(一番膨らんでいるところ)を軽く抱え込むようにして安定させます。ここでウクレレがグラグラしないように支えるのがポイントです。

- 左手はネックを軽く握ります。親指はネックの裏側に添える感じですね。Vサインをするような形で、親指と人差し指でネックを軽く挟むイメージです。

一番大切なのは、左手でウクレレ本体を支えようとしないこと。左手はこれからコードを押さえるために、ネック上で自由に動かせないといけません。本体はあくまで「右太もも」と「右腕」の2点で支えるイメージを持つと良いかなと思います。

【よくあるNGな構え方】

- 猫背になる: 手元(指先)を見ようとして、背中が丸まってしまう。疲れやすくなるだけでなく、腕の動きも窮屈になります。目線だけを落とすようにしましょう。

- 左手でネックを握りしめる: ウクレレを支えようとしてネックをギュッと握ると、指がスムーズに動かず、コードチェンジが非常にやりにくくなります。

- ウクレレが床と平行になる: 楽器を寝かせすぎると左手首が不自然に曲がってしまいます。ヘッドが少し斜め上(45度くらい)を向くくらいが自然なフォームです。

- 肩が上がる: 緊張して右肩や左肩に力が入ると、腕の動きが硬くなります。深呼吸してリラックスしましょう。

もし、どうしても構えが安定しない場合は、無理せず「ストラップ」を使うのも賢い選択です。特に立って弾きたい場合はほぼ必須ですね。ストラップを使えば楽器が固定されるので、両手をかなり自由にでき、左手のコードチェンジにも集中しやすくなりますよ。

ウクレレ初心者のチューニング手順

ウクレレはナイロン弦という伸びやすい弦を使っているため、ギターなどに比べてチューニングが狂いやすい楽器です。弾く前には毎回必ずチューニング(音合わせ)する習慣をつけましょう。音が合っていないと、どんなに上手く弾いても気持ちよく響きませんからね。

特に、買ったばかりの新品のウクレレは、弦がまだ伸びきっていないため、非常にチューニングが狂いやすいです。弾き始めて5分で音がズレることもザラです。「不良品かな?」と心配せず、最初の1~2週間は、そういうものだと思ってこまめにチューニングしてあげてください。弦が伸びて馴染んでくると、だんだん安定してきますよ。

クリップチューナーを使った手順はとても簡単です。

- チューナーをウクレレのヘッド(先端)に、振動が伝わりやすいようしっかり挟んで、電源を入れます。多くの場合、ウクレレモード(「U」と表示されたりします)があるはずです。

- 4弦(一番上、自分に近い太い弦)から順番に1本ずつ「ポロン」と鳴します。(ジャラーンと全部鳴らさないこと)

- 開放弦(左手でどこも押さえない状態)で、以下の音に合わせます。

- 4弦 = G(ソ)

- 3弦 = C(ド) (4本の弦の中で一番低い音)

- 2弦 = E(ミ)

- 1弦 = A(ラ) (4本の弦の中で一番高い音)

- チューナーのメーター(針)が真ん中に来て、指定のアルファベット(G, C, E, A)が表示されればOKです。音が低い場合はペグを巻いて(締めて)音を高くし、高すぎる場合は一度緩めてから、再度巻き上げながら音を合わせます。

【GCEAの覚え方】

最初は「GCEA(ジー・シー・イー・エー)」と覚えるのが難しいかもしれませんが、「Go Cat Eat Apple(行け、猫、リンゴを食べろ)」みたいに語呂合わせで覚えると忘れにくいですよ(笑)。

【チューニングのコツ】

音を合わせるときは、低い方から高い方へ(ペグを巻き上げながら)合わせるのが基本です。もし音が高くなりすぎたら、一度合わせたい音より低い音までペグを緩めてから、再度巻き上げながらメーターの真ん中に合わせましょう。こうすることで、ペグのギアの遊び(バックラッシュ)がなくなり、チューニングが安定しやすくなります。

ウクレレ初心者が覚えるコード

チューニングができたら、いよいよ音を出してみましょう。まずは「コード(和音)」です。左手で弦を押さえて、右手で4本の弦を同時に「ジャラーン」と鳴らして伴奏する、弾き語りの基本ですね。

コードダイアグラム(コード表)の見方

コードの押さえ方は「コードダイアグラム」という図で覚えるのが一般的です。教則本やネットの楽譜は、ほぼこの図で書かれています。

| 見方 | 説明 |

|---|---|

| 縦の4本線 | ウクレレの弦を表します。一番右が1弦(A)、一番左が4弦(G)です。 |

| 横の線 | ネックの「フレット」(金属の仕切り)を表します。一番上がヘッド側です。 |

| 黒丸(●) | その場所を指で押さえることを示します。 |

| 丸(○) | 何も押さえずに鳴らす弦(開放弦)を示します。 |

| 数字(1,2,3,4) | 黒丸の中や横に書かれている数字は、押さえる指を示します。 (1=人差し指, 2=中指, 3=薬指, 4=小指) |

最初は、この図をウクレレのネックに見立てて、どこを押さえるか確認しながらゆっくり指を置いてみましょう。

最初に覚えるべき「魔法のコード」

コードは何百種類もありますが、全部覚える必要はまったくありません。最初にいくつかの簡単なコードを覚えるだけで、弾ける曲は一気に増えます。私はこれを「魔法のコード」と勝手に呼んでいます。

【最初に覚えるべき簡単なコード】

- C(シー):

- 押さえ方:薬指(3)1本で、1弦の3フレット目を押さえるだけ。

- 一番簡単なコードです。まずはこれをキレイに鳴らすことから始めましょう。

- Am(エイマイナー):

- 押さえ方:中指(2)1本で、4弦の2フレット目を押さえるだけ。

- これもCと同じくらい簡単なコードです。響きが少し切ない感じですね。

- F(エフ):

- 押さえ方:人差し指(1)で2弦の1フレット目、中指(2)で4弦の2フレット目を押さえます。

- 指を2本使います。Amと押さえる指が似ているので、セットで練習しやすいかもしれません。

- G7(ジーセブン):

- 押さえ方:人差し指(1)で2弦の1フレット目、中指(2)で3弦の2フレット目、薬指(3)で1弦の2フレット目を押さえます。

- 指3本を使うので少し難しく感じますが、曲の区切り(盛り上がり)で非常によく出てくる重要なコードです。これが押さえられると、一気に「弾いてる感」が出ますよ。

なぜこれらが「魔法」かというと、例えば「C → G7 → C」や「C → F → C → G7」、あるいは「C → G7 → Am → F」といったコードの組み合わせ(コード進行)は、J-POPから童謡、洋楽まで、本当にたくさんの曲で使われている「王道」だからです。

まずはこの4つ、特にC、F、G7の3つを覚えるだけでも、弾ける曲がグッと増えますよ。最初は指が痛かったり、全部の弦がキレイに鳴らなかったりするかもしれませんが、焦らなくて大丈夫です。ゆっくりいきましょう。

実践ウコレレ初心者ガイド:練習方法

道具が揃って、基本的な知識(持ち方、チューニング、コード)も入ったら、ここからは実践練習のガイドです。独学でも、正しいステップを踏んでいけば必ず上達できます。一番大事なのは「楽しむこと」ですが、そのためのちょっとしたコツもお伝えしますね。

ウクレレ初心者の独学ステップ

何から練習すればいいか、具体的なロードマップ(練習手順)があると分かりやすいですよね。こんな順番で進めてみてはいかがでしょうか。

Step 1. チューニングに慣れる

練習の前に、必ずチューニングします。これを毎日の習慣にしましょう。「GCEA」の音とペグを回す感覚を体に覚えこませます。これがStep 0であり、Step 1です。音感が鍛えられる第一歩でもあります。

Step 2. 右手のストローク練習

まずは右手の練習です。左手で弦全体を軽く触れて音が出ないようにし(ミュート)、右手の人差し指の腹側で、4本の弦を上から下へ「ジャン」と弾き下ろします。これを「ダウン・ストローク」と言います。

メトロノーム(スマホアプリでOK)をゆっくりなテンポ(BPM=60くらい)に設定し、「ジャン、ジャン、ジャン、ジャン」(4分音符)と4回鳴らす練習を繰り返します。手首のスナップを効かせて、リラックスして弾くのがコツです。

慣れてきたら、弾き下ろした人差し指の爪側で、下から上へ「シャラン」と弾き上げます。これが「アップ・ストローク」です。「ダウン・アップ・ダウン・アップ…」(8分音符)とリズミカルに弾けるようになると、色々な曲に対応できますよ。

Step 3. 最初のコード「C」を鳴らす

一番簡単なコード「C」(薬指で1弦3フレット)を押さえて、ポロン、と1本ずつ鳴らしてみましょう。4弦(G)、3弦(C)、2弦(E)、そして押さえている1弦(Cの音)。4本すべての弦が、詰まったり「ビビビ」と変な音がしたりせず、キレイに鳴るか確認します。もし音が詰まる弦があったら、指をしっかり立てて、隣の弦に指の腹が触れていないか確認してみてください。

Step 4.「魔法のコード」を覚える

Cが鳴ったら、次はAm、F、G7…と、一つずつ押さえては鳴らし、キレイに音が出るか確認する練習をします。最初は指が痛いし、思い通りに指が動かないかもしれませんが、これがウクレレの最初の壁です。ゆっくり、確実に押さえられるようになりましょう。

【キレイな音を出すコツ】

- 指を立てる: 指の腹が寝ると、隣の弦に触れてしまい音が詰まります。指先で弦を垂直に押さえるイメージです。爪が伸びているとこれができないので、左手の爪は常に短く切っておきましょう。

- フレットのすぐ近くを押さえる: フレット(金属の仕切り)から遠い場所(真ん中や左側)を押さえると、余計な力が必要になり、音がビビりやすいです。フレットのすぐ右隣(ボディ側)を押さえるのが一番効率的で、キレイな音が出ます。

- 力を入れすぎない: 意外と、力はそんなに必要ありません。最小限の力でキレイな音が出るポイントを探してみましょう。

Step 5. コードチェンジ(移動)の練習

一つのコードが押さえられたら、いよいよ一番の難関、「コードチェンジ(コードの移動)」の練習です。曲はコードが次々に変わっていくので、この移動がスムーズにできないと曲になりません。

これもメトロノームを使います。

- まず「C」を押さえて4回「ジャン・ジャン・ジャン・ジャン」と弾きます。

- 次の4拍で「G7」に指をパッと(でも正確に)変え、「ジャン・ジャン・ジャン・ジャン」と弾きます。

- また「C」に戻して4回、「G7」に変えて4回…これをひたすら繰り返します。

最初はテンポをものすごく遅く(BPM=50とか)して、指の動きを確認しながら行います。音を出すことよりも、「次のコードの形に、いかに無駄なく指を移動させるか」を意識するのがコツです。例えば「C(薬指)」から「F(人差し指・中指)」へは、全部の指を一度離して構え直す必要がありますね。この「形を覚える」練習が大事です。「C → F」「F → G7」「Am → G7」など、色々な組み合わせで練習しましょう。この地道な練習が、後で必ず効いてきます。

Step 6. 簡単な曲に挑戦する

コードチェンジが少しできるようになったら、すぐに簡単な曲に挑戦しましょう!これが一番のモチベーションになります。次の項目で紹介するような、使うコードが少ない曲を1曲マスターしてみることを目標にしてみてください。

ウクレレ初心者の練習方法のコツ

練習を続けるための、そして効率よく上達するためのコツもいくつか紹介しますね。

【上達への近道!練習のコツ】

- 毎日5分でも触る: これが一番大事なことかもしれません。週に1回2時間みっちり練習するより、毎日5分でも10分でもウクレレに触る方が、指が早く弦の感触や痛みに慣れます。指先の皮を硬くする(!)ためにも、コードを押さえる感覚を脳に記憶させる(筋肉記憶)ためにも、短時間でも毎日触れることが効果的です。リビングなど、すぐ手に取れる場所に置いておくのがおすすめです。

- メトロノームを必ず使う: 独学だと、ついリズムが早くなったり遅くなったり(これを「走る」「モタる」と言います)しがちです。特にコードチェンジが難しいところで遅れがちですね。最初から一定のテンポで弾く練習は、上達に欠かせません。しつこいようですが、スマホの無料アプリで十分です。

- 自分の演奏を録音・録画する: ちょっと恥ずかしいかもしれませんが、これは効果絶大です。弾いている最中は夢中で気づかなくても、客観的に自分の演奏を聴くと、「あ、ここでリズムがズレてる」「このコード、音が鳴ってないな」というのがよく分かります。スマホの録音機能で十分なので、ぜひ試してみてください。

- 焦らない、完璧を目指さない: 最初は音がビビったり、指が追いつかなかったりして当たり前です。特に私たちシニア世代は、若い頃のように指がパッと動かないこともあります(笑)。でも、それでいいんです。「今日はCからG7への移動が、昨日より0.5秒早くなった!」くらい、小さな成長を見つけて楽しむことが、継続の秘訣です。

- 指が痛くなったら休む: 特に最初は左手の指先が痛くなります。水ぶくれになることも。これは弦楽器奏者の勲章のようなものですが、無理は禁物です。痛すぎるときは潔く休んで、指が回復するのを待ちましょう。これを繰り返すうちに、だんだん指先が硬くなって痛くなくなりますよ。

ウクレレ初心者向けの簡単な曲

コードをいくつか覚えたら、さっそく曲に挑戦してみましょう。知っている曲だと楽しさも倍増しますよね。使うコードが少なく、コードチェンジがゆっくりな曲から始めるのがおすすめです。

【コード3~4つで弾ける簡単な曲(弾き語り)】

使うコードの目安も書いておきますね。

- ハッピー・バースデー・トゥ・ユー (C, G7, F の3つで弾けます)

- きらきら星 (C, F, G7 の3つ)

- スタンド・バイ・ミー (C, Am, F, G7 の4つ。定番です)

- 日曜日よりの使者 / THE HIGH-LOWS (C, F, G の3つがメイン。リズムは少し速いかも)

- 小さな恋のうた / MONGOL800 (C, G, Am, F の4つ。これも定番ですが、コードチェンジが速いのでゆっくりから)

【単音(メロディ)で弾ける簡単な曲】

コード弾き(伴奏)が難しければ、まずは「ドレミファソラシド」の場所を覚えて、親指1本でメロディを弾く(単音弾き)のも楽しいですよ。ウクレレには「タブ譜(TAB譜)」という、楽譜が読めなくても弾ける便利な譜面があります。4本線が弦を表し、そこに書かれた数字が「押さえるフレットの番号」を示しています。これなら直感的ですよね。

- かえるのうた

- メリーさんのひつじ

- チューリップ

- きらきら星(メロディ)

まずは1曲、つっかえながらでもいいので、最後まで弾き通すことを最初の目標にしてみてください。すごい達成感が味わえるはずです。それが次のモチベーションになりますよ。

ウクレレ初心者の始め方と継続

ウクレレの始め方はいろいろありますが、ここまで読んでいただいたように、独学でも十分スタートできます。一番大切なのは、練習方法のノウハウよりも「継続すること」かなと、私は思います。そして、継続するために一番必要なのは、やっぱり「楽しむこと」です。

最初はコードが押さえられなくてイライラするかもしれません。「Fのコードがどうしてもキレイに鳴らない!」とか(これは「ウクレレ初心者の壁」として有名なんです)。でも、それは誰もが通る道です。指が痛くなったら休んで、また次の日にちょっとだけ触ってみる。そんな気楽さこそが、ウクレレという楽器の最大の魅力だと思います。

もし、独学で「この練習方法で合ってるのかな?」「どうしてもこのコードが押さえられない」と壁にぶつかってしまったら、無理に一人で悩まなくても大丈夫です。

独学の壁を感じたら

今はYouTubeにも国内外の素晴らしいレッスン動画がたくさんあります。無料でプロのテクニックが見られるなんて、良い時代ですよね。また、オンラインレッスンで単発でプロに相談することもできます。

もちろん、思い切って近くの音楽教室の体験レッスンに行ってみるのも、上達への確実な一歩になりますよ。シニア向けの音楽教室のメリット ![]() は、グループレッスンで仲間ができたり、発表会という目標ができたりすることでもあります。先生に直接、持ち方や指の形をチェックしてもらうだけで、劇的に改善することもありますからね。

は、グループレッスンで仲間ができたり、発表会という目標ができたりすることでもあります。先生に直接、持ち方や指の形をチェックしてもらうだけで、劇的に改善することもありますからね。

無理せず、焦らず、ご自身のペースで楽しむこと。それがセカンドライフの音楽として、ウクレレと長く付き合っていく一番の秘訣かなと思います。

総まとめ:ウクレレ初心者ガイド

今回は、ウクレレをゼロから始めるための初心者ガイドとして、必要なものから選び方、具体的な練習のステップまでを、私の経験も踏まえて網羅的にまとめてみました。

【ウクレレ初心者ガイドのポイント再確認】

- 準備: 本体(ソプラノ/ギアペグ/5,000円以上)、チューナー、教則本の3点があればスタートできる。

- 知識: まずは正しい「持ち方」と、「GCEA」のチューニングを覚える。焦りは禁物。

- 練習: 「C, F, G7, Am」など簡単なコードから覚え、メトロノームに合わせてコードチェンジの練習を繰り返す。

- 継続: 毎日5分でも触る習慣をつける。そして何より、弾きたい曲を見つけて楽しむこと。

ウクレレは、数ある楽器の中でも、特にその「手軽さ」と「音色の優しさ」が魅力の楽器です。リビングにポンと置いておいて、気が向いたときにポロンと鳴らしてみる。それだけで、日常がちょっと豊かになる気がしませんか?

このウクレレ初心者ガイドが、あなたのウクレレライフの第一歩を、楽しく、そして力強く後押しできたら、これ以上嬉しいことはありません。ぜひ、あなたのセカンドライフに、素敵な音楽を加えてみてください。